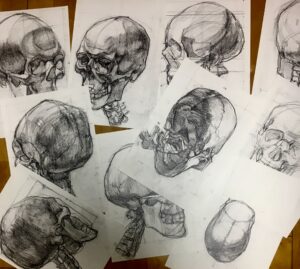

絵を描く際の「観察の精度」は、美術解剖学の知識をどのように活用するかに大きく影響します。

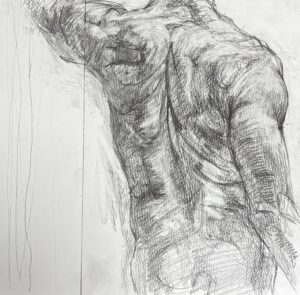

1. 「見たまま」が招く落とし穴:肩甲骨の事例から

美術解剖学を研究して描かれるにも関わらず、肩甲骨の可動制限が無視されたイラストがよく見られます。

この間違いの一因として、以下の状態が考えられます。

・ 観察した実物の様子と本の図が合わないこと

・ これにより混乱を引き起こしてしまうこと

例えば、このような感じです。

・ 女性モデルを見て描いたスケッチで、光の陰影により左右の肩甲骨が背骨と並行して真っ直ぐ下を向いているように見えた。

・ しかし、実際には腕を上げている側の肩甲骨は斜めである。

このように、人間の胴体にある大きな陰影の形に影響されると、筋肉や骨格の様子がよく分からなくなり、それが間違いの原因となることがあります。

2. なぜ「見たまま」が間違いにつながるのか

間違いへのつながり方を分析すると以下のような状態です。

・ 「実際にモデルを観察したが、肩甲骨が斜めになっているようには見えなかった」

・ そのため、「見たものを見た通りに描かなければならないと思ってしまった」

・ 結果として「美術解剖学としてのセオリーを追えなかった」

これは、観察の結果(見た目)が美術解剖学で示される知識(骨格や筋肉の正しい位置や動き)と食い違うように見える場合に、観察の見え方に引っ張られてしまい、知識を適切に活用できないという状況を示していると言えるでしょう。

3. 「見方の解像度」の重要性

したがって描く人は次の点に注意を払う必要があります。

・ 「見えたものを見た通りに描くこと」は重要である。

・ しかし、その「見方の解像度」を上げないと、「見えた」ということ自体がミスリードになりかねない。

すなわち、観察の精度が低いと、以下のような可能性が考えられます。

・ たとえ美術解剖学の知識があったとしても、表面的な見た目に惑わされてしまう。

・ 知識を適用すべき骨格や筋肉の正確な状態を捉えられない。

・ 結果的に間違った描写をしてしまう。

4. 美術解剖学を活かすために不可欠なこと

したがって、美術解剖学の知識を有効に活用するためには、単に知識として知るだけでなく、観察の精度を高め、光や陰影といった見た目の情報に惑わされず、その奥にある人体の構造や、生理学的な動きを正確に読み取る「見方の解像度」を上げることが不可欠であると言えます。

観察の精度が低い場合、美術解剖学の知識を活かすための土台となる正確な情報収集ができないため、知識が宝の持ち腐れになったり、かえって混乱の原因となったりすることもあり得るので、注意が必要です。